White Forest

Lee Kiyoung

M’VOID is a program that plans and presents exhibitions of leading artists at home and abroad who question contemporary aesthetic values while strengthening their works with insights.

ABOUT

전시 서문

시간의 결

우리는 간혹 자연이 우리에게 일으키는 거대한 감성과 마주할 때가 있다. 그것을 경외감이라고 부를 수도 있고, 막연한 두려움으로 해석할 수도 있을 것이다. 18세기 영국의 철학자 에드먼드 버크(Edmund Burke)는 이것을 ‘숭고(sublime)’의 감정으로 설명한다. 그는 숭고를 거대하고 공포스러운 대상이 일으키는 감정이라고 하며, 그 압도적이고 두려운 대상으로부터 우리가 여전히 안전함을 확인할 때 공포와 쾌를 동시에 느낀다고 주장한다. 거대한 암벽, 태풍이 몰아치는 바다와 같은 자연의 모습에서 우리는 숭고의 감정을 갖게 된다는 것이다. 이 개념은 이후 프리드리히(Friedrich), 터너(Turner)와 같은 낭만주의 화가들에게 영향을 끼치는데, 이들은 대자연의 장엄함을 담아 보는 이들로 하여금 격정적인 감정을 일으키게 했다. 그 후에도 지금까지 많은 예술가들은 초월적 경험을 주는 자연을 예술작품의 주제나 모티브로 즐겨 사용해 왔다.

먹과 물의 새로운 연산

이기영의 예술적 동기도 자연에서 비롯되었다. 자연이 주는 경외감에서 출발한 그의 작품 세계는 자연에 새겨진 시간의 다양한 흔적을 한 화면에 펼쳐내려는 노력의 축적이었다. 그는 인간을 포함한 자연의 모든 생물은 생성과 소멸, 탄생과 죽음을 통해 각기 다른 시간을 품고 있고 바로 그것이 자연 그리고 인간 삶의 본질이라고 파악했다. 그리고 서로 다른 시간의 결을 지니고 또한 형상마저도 다른 사물들이지만, 보이지 않는 자연의 법칙 속에서 조화를 이루어내는 광경이 자연이 주는 형언할 수 없는 감정의 근원이라고 생각했다. 이와 같은 주제의식은 먹 그리고 물의 ‘더하기’라는 동양적 접근을 버리고 여러 시도들을 통해 얻어낸 자신만의 독특한 기법에 의해 일차적으로 완성된다. 그것은 마치 먹과 물의 ‘더하고, 빼기‘와 같은 새로운 연산법이다.

동양화의 주재료인 먹은 일반적으로 우리가 아는 것과 달리 비수용성 재료이다. 먹은 소나무나 기름을 연소시켜 얻은 그을음을 아교와 섞어 만든 것이다. 먹으로 무언가를 그릴 때 물을 섞어가며 사용하지만 먹이 건조된 후에는 수용성 물질에 저항하게 되는데, 이기영은 이 원리에 주목한다. 작품 기법을 살펴보면, 작가는 먼저 한지 위에 소석회나 대리석 가루를 여러 번 발라 벽화와도 유사한 일종의 바탕을 마련한다. 그리고 그 위에 먹과 붓으로 작업을 하고 그것을 물로 씻어내는 과정을 여러 번 반복한다. 먹으로 그려진 채 남겨질 부분과 그렇지 않은 부분들은 건조의 시간을 조정하여 결정된다. 먹과 물의 조합, 먹과 물의 분리는 어떤 우발적이며 예상이 불가능한 표현적인 이미지를 만들어낸다. 여백과 이들의 합은 마치 검은색의 꽃을 연상시킨다. 그래서 작가의 '먹꽃(Black Fower)'이라는 연작이 탄생하게 된다. 이렇게 남겨지는 최종적 이미지는 의도와 우연, 계획과 즉흥, 구상과 추상, 이성과 직관이 서로 얽혀 있는 일종의 거대한 응결체가 된다. 그리고 화면 위에는 자연 만물이 각기 다른 시간을 축적하고 있는 것처럼, 여러 겹의 시간의 흔적들이 남게 된다. 이렇게 만들어진 작품들은 물에 씻겨 내려가고 사포질에 의해 고르게 되면서 매끈한 표면을 갖게 된다. 표면은 빛을 반사시키면서 먹의 농도에 따른 여러 색조와 하얀 여백의 조합을 생동감 있게 만든다.

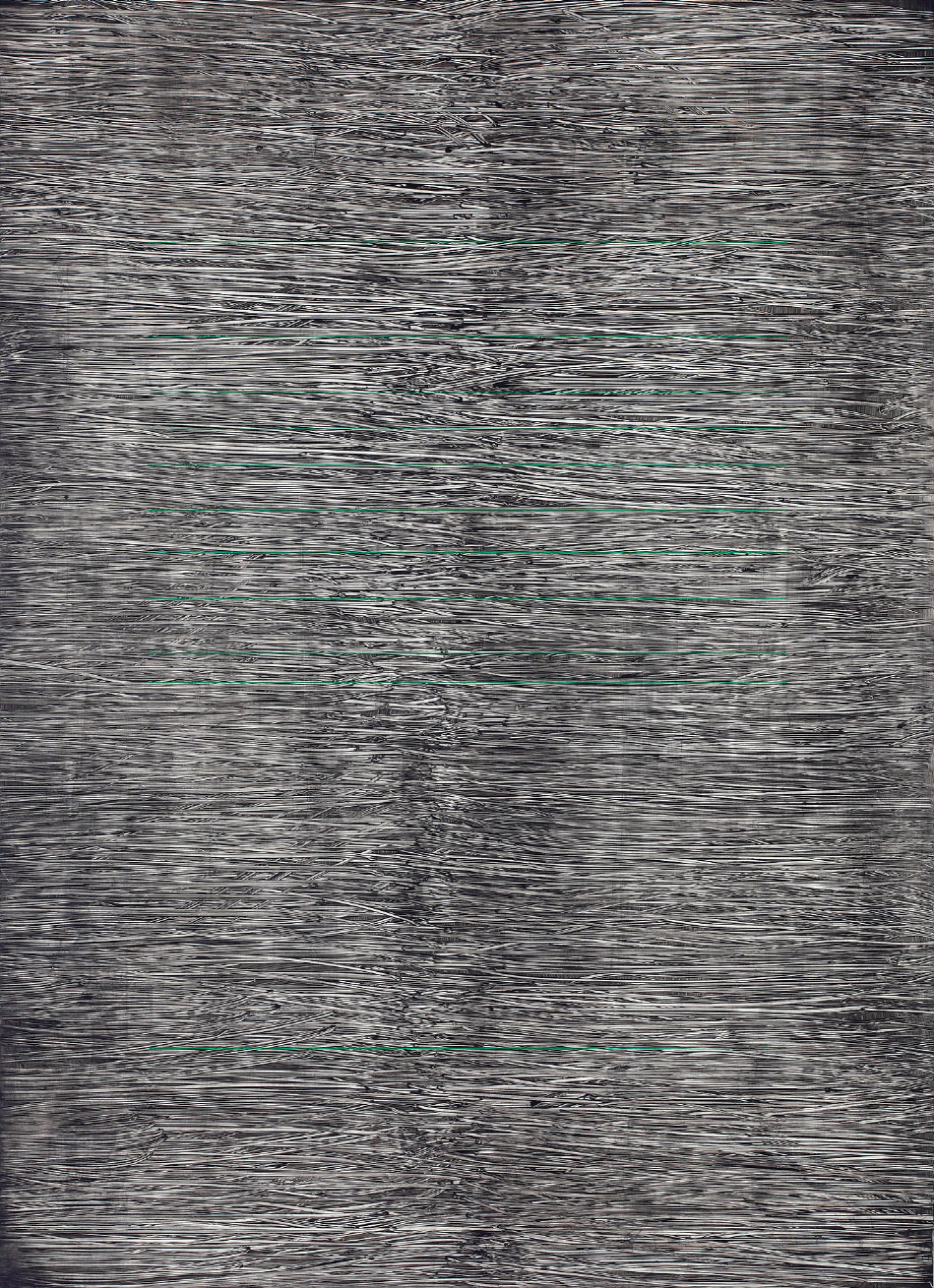

영도(zero degree), 행위(action)

이기영은 최근에는 이러한 작품 형태에서 더 나아가 없음, 즉 무(無)의 상태로 향한다. 작가는 지우고 또 지우는 일종의 수행과도 같은 행위 자체에서 작품의 의미를 찾아가며 자신의 작품세계를 한층 더 확장시키고 있다. 이전 작품들에서 보여 주었던 ‘더하고, 지우는’ 제작 과정에서, 이제는 더 많은 것을 지워낸다. ‘더하고, 지우고, 지우는’ 과정이라 할 수 있다. 이전의 먹꽃 연작에서 보이던 반추상의 형상들이 사라지고 물에 씻겨 내려가고 남은 먹의 옅은 흔적만을 남겨 놓는다. 이렇게 비워내고 지워내는 과정은 지금까지 작가가 탐구해왔던 ‘삶이 무엇인가’에 대한 해답을 찾아가는 과정으로 해석될 수 있다. 또한 어떤 관점에서 보면 작가는 이러한 지움의 행위 그 자체에서 자신의 작품의 의미를 발견하고 있는 것인지도 모른다. 마치 잭슨 폴록(Jackson Pollock) 작품의 핵심을 물감을 뿌리는 '행위(action)'에서 발견할 수 있듯이 말이다. 이제 작가는 지움의 행위 그 자체에 몰입하고, 그렇게 많은 것이 비워진 화면에서 아무 것도 없음, 곧 영도를 발견한다.

최근 작품에서는 이전에 시도되었던 화면을 가로지는 색선들이 더욱 눈에 띈다. 그것들은 때론 사각형과 같은 기하학적 형태로 드러나며 뒤에 있는 옅은 먹색의 바탕을 더욱 초월적이면서 아무것도 없는 공간으로 보이게 만든다. 이러한 색선은 홈을 파서 그 안을 상감하는 방식으로 이루어지는데 현실의 눈에 보이는 것들을 상징한다. 그러므로 이기영의 신작들은 이 세계의 보이는 것과 보이지 않는 것을 함께 화면에 담고 있다고 볼 수 있다.

없음의 있음

인간 삶에 대한 깊은 사유로 얻어진 이기영의 작품은 보는 이들에게 다시 한 번 자연의 일부인 우리들 삶의 본성을 생각하게 하는 힘을 지닌다. 또한 그의 작품에서 엿볼 수 있는 먹과 여백의 조화, 표면이 자아내는 평면성의 극치 그리고 기하학적 선들의 조합은 현대미술에서 쉽게 찾아볼 수 없는 독특한 미감을 전달하며, 수행과도 같은 끝없이 지워내는 행위를 통해 비움의 미학 역시 선사한다.

물살에 씻겨 내려가고 남은 먹의 잔해를 보면서 가끔씩 떠올렸던 질문을 다시 꺼내본다. 삶은 과연 어떤 의미를 갖고 있는 것인지...지우고, 채우고, 다시 지우고, 채우고, 그리고 계속되는 이 반복의 과정은 시시각각 결이 다른 흔적들을 남겨 놓는다. 그려진 먹의 대부분을 씻어냈어도 어떤 희미한 흔적들은 남아 있고 그렇게 작업들의 최종 모습은 또 제각기 다를 수밖에 없다. 그래서 우리가 화폭에서 발견하는 것은 바로 절대로 지워낼 수 없는 시간의 흔적들이다. 절대주의의 창시자 카시미르 말레비치(Kasimir Malevich)는 절대적 정신의 경지를 표현하기 위해 모든 가시적 대상을 지워버리고 비대상적 세계를 담고자 했다. 어떤 것으로도 환원될 수 없는 것, 초월적 본질을 발견하기 위해 ‘영도'를 추구했던 것이다. 이기영의 작업은 역으로 지움의 행위를 통하여 영도에 도달하고 궁극적으로 삶이 갖고 있는 초월적 본질에 다다르게 된다. 인생은 죽음, 소멸과 같은 무의 상태로 향하면서도 그 자체로 결코 ‘없음’일 수 없다. 우리의 인생이 아무 것도 아니지 않음을 우리가 직관적으로 이미 알고 있듯이 말이다. 역설적이지만 없음은 곧 있음으로 연결된다는 것을 이기영의 작품들을 알려준다. 모든 자연 생물의 생겨남과 사라짐의 과정은 거대한 시간 속에 담겨진다. 형체는 없지만 시간은 모든 것을 기억하고 품고 있다.

정소라 (조형예술학)

이기영 Lee Kiyoung 李基瑩

서울대학교 미술대학 동양화과 졸업

서울대학교 미술대학원 동양화과 졸업

現 이화여자대학교 조형예술대학 동양화 전공 교수

SOLO Exhibition (selected)

2017 White Forest, 갤러리밈, 서울

2016 지우고 지우다, 갤러리 플래닛, 서울

2014 이기영展, 갤러리 플래닛, 서울

2011 MAD Museum of Art & Design, 싱가포르

2010 Zone Contemporary Art, 뉴욕 2006 갤러리 21+Yo, 도쿄

2004 이기영 展, 금산갤러리, 서울

GROUP Exhibition (selected)

2021 이화익갤러리 20주년 기념 전시, 이화익갤러리, 서울

2017 보통만큼의 빛과 공기, 예술의 기쁨, 김세중미술관, 서울

2015 세븐 사인즈, 박수근미술관, 강원

2010 Diversity at play, Museum of Art & Design, 싱가포르

2008 이기영ㆍ이수경 2인전, 이화익갤러리, 서울

2003 동양화 Paradiso, 포스코 미술관, 서울

2002 한국현대미술 중남미 4개국 순방전, 에콰도르/페루/아르헨티나/멕시코

Today's Korean painting, CASO, 일본

2000 젊은 모색 2000, 국립현대미술관, 과천

Collections

국립현대미술관 미술은행, 서울시립미술관, 경기도립미술관, 과천 국립현대미술관, 이스라엘 주재 한국대사관, 핀란드 주재 한국 대사관, 이화재단, 경기문화재단, 법무법인 태평양 외 다수 작품 소장