지우고 채우고, 파내어 설치한 덫

Lee Kiyoung

M’VOID is a program that plans and presents exhibitions of leading artists at home and abroad who question contemporary aesthetic values while strengthening their works with insights.

ABOUT

* 추석당일, 추석전날 9.9~9.10 2일간 휴무를 제외한 전일 오픈.

전시 서문

지우고 채우고, 파내어 설치한 덫

프랑스의 작가이자 미학자 폴 발레리는 「인간과 조개껍질」에서 소라 조개껍질을 손에 쥐고 예술에 대해 사유한다. 외피는 소용돌이 모양의 나선형 구조물을 이루고, 내피는 영롱한 빛을

내는 진주층으로 덮인 연체동물의 거주지. 이 아름다운 자연물은 어떻게 만들어지는가? 특정한 형태를 만들려는 의도에 따라 소재를 선택하고, 도구를 갖고

그를 가공해야 하는 인간의 제작과는 달리, 조개껍질은 연체동물의 유연한 신체조직이 물에서 흡수한 석회질을

발산(emanate) 함으로써 자라난다. 인간의 제작물이

생의 보존이라는 과업과는 독립된 외적 과업의 산물이라면, 조개껍질은 양분과 물을 흡수하여 생명을 보존하는

연체동물의 내적 과업의 산물이다. 시계방향이나 반시계방향으로 회전하는 나선 모양 외피도, “햇빛을 받아 파장마다 빛을 분리해내면서 무지개 빛으로 빛나는” 내피도, 그저

살아있다는 사실로부터만 유래한 결과물인 것이다. 모든 조개껍질이 일정한 형태적 일관성을 유지하기에 이

과정이 무작위적 우연에 의한 것이 아님은 분명한데, 각 조개껍질의 모양과 크기가 서로 다른 건 그 생성이

어떤 기계적 인과성을 따르지도 않는다는 걸 증거한다. 이 점에서 조개껍질은 의도나 기계성, 우연이라는, 인간이 쓸 수 있는 모든 수단을 넘어선 산물이다. 발레리가 지적하듯, 인간은 살아가는 데 필요한 것 이상의 과잉된

능력을 갖는다. 인간은 자신에게 아무 도움도 안 되는 느낌을 느끼고,

삶의 보존에 본질적이지 않은 기관을 가지며, 생명의 보존에 해로운 경우가 더 많은 자유를

갖는다. 살아있는 일이 아름다운 조개껍질을 만들어내는 일과 구분되지 않는 연체동물에게는 ”자기 작품의

소재를 자신의 실질에서 끌어내는“ 일이 가능한 반면, 과잉된 능력을 가진 인간은 무엇인가를 “자신의

존재 전체로부터 분리가능한 정신의 특수한 적용에 의해서만” 제작해야 한다.

그럼에도 우리는 예술이 조개껍질처럼 ”확신에 찬 제작, 내적

필연성, 형태와 소재의 결코 용해되지 않는 상호적인 관계“를 구현하기를 원한다. 우리는 한 작품에 그어진 선이, 조개껍질의 줄무늬처럼, 바로 그렇게 그어질 수밖에 없는 어떤 내적 필연성의 결과면서도, 그것이

자유를 구속하는 기계적 인과성의 결과물은 아니길 원한다. 오랫동안 예술은, 인간이 만든 것이지만 자의적이지 않고, 필연적이면서도 자유로워야

한다는 이 모순된 요구를 감내해왔고, 작가들은 이 자가당착적 과부하를 감당할 자신만의 방법을 창안해왔다. 이기영 작가의 방법은 칸트적이다. 이 작가는 자신의 자유를, 스스로에게 규칙을 부여하는 자기입법 ( Selbstgesetzgebung)을

위해 활용한다. 그에게 자유는, 지워져 사라질 것을 위해, 스스로의 자유를 제약하는 규칙을 위해 발휘되고, 이로부터 생겨난

긴장감이 시작부터 완성까지 수차례 변신을 거듭하는 작품 제작과정 전반을 관통한다.

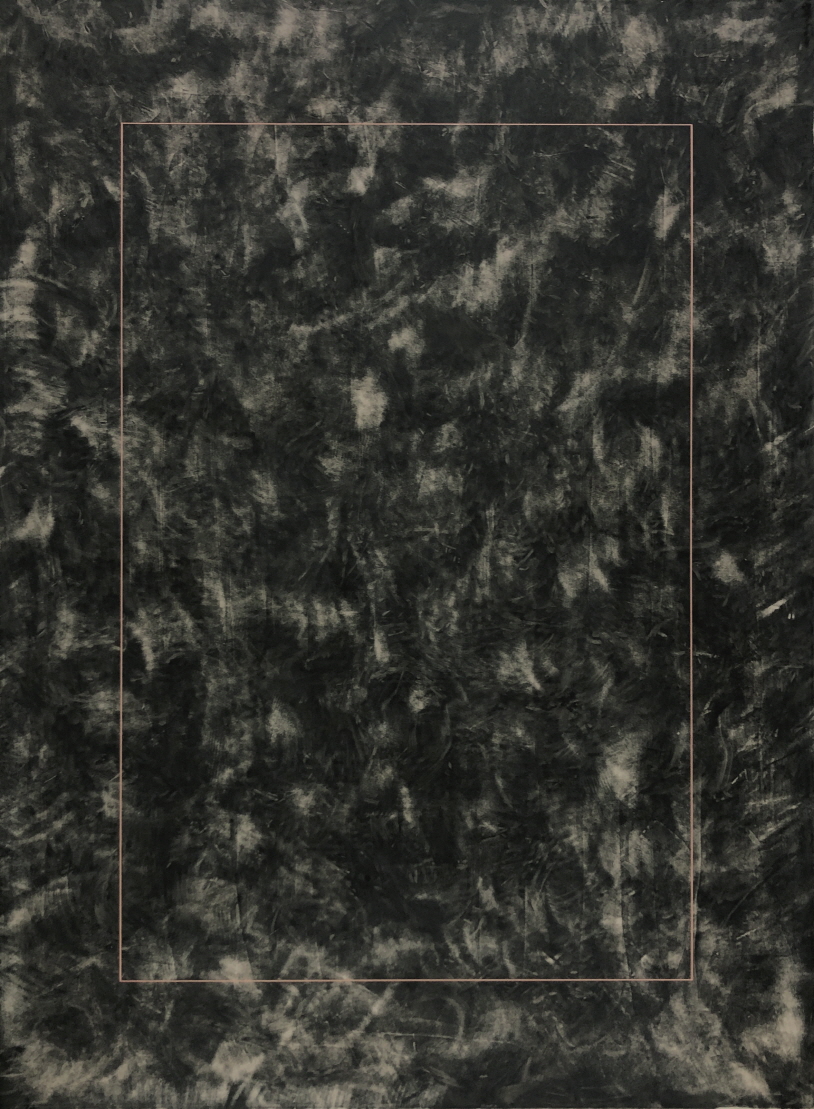

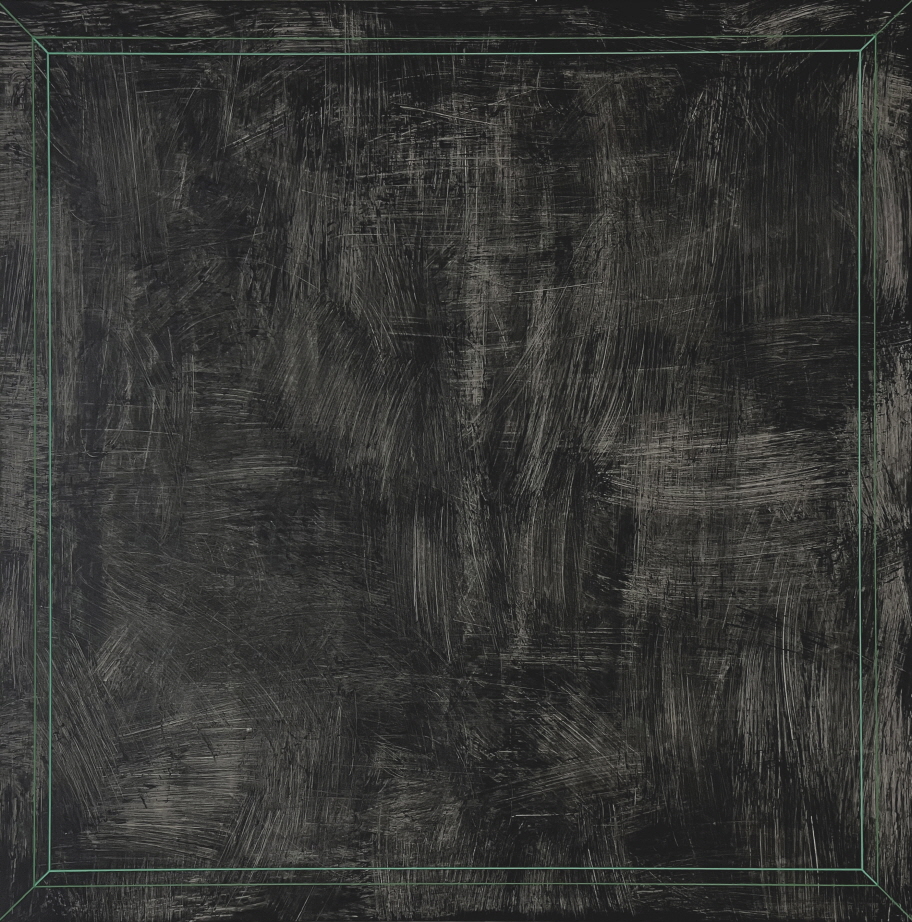

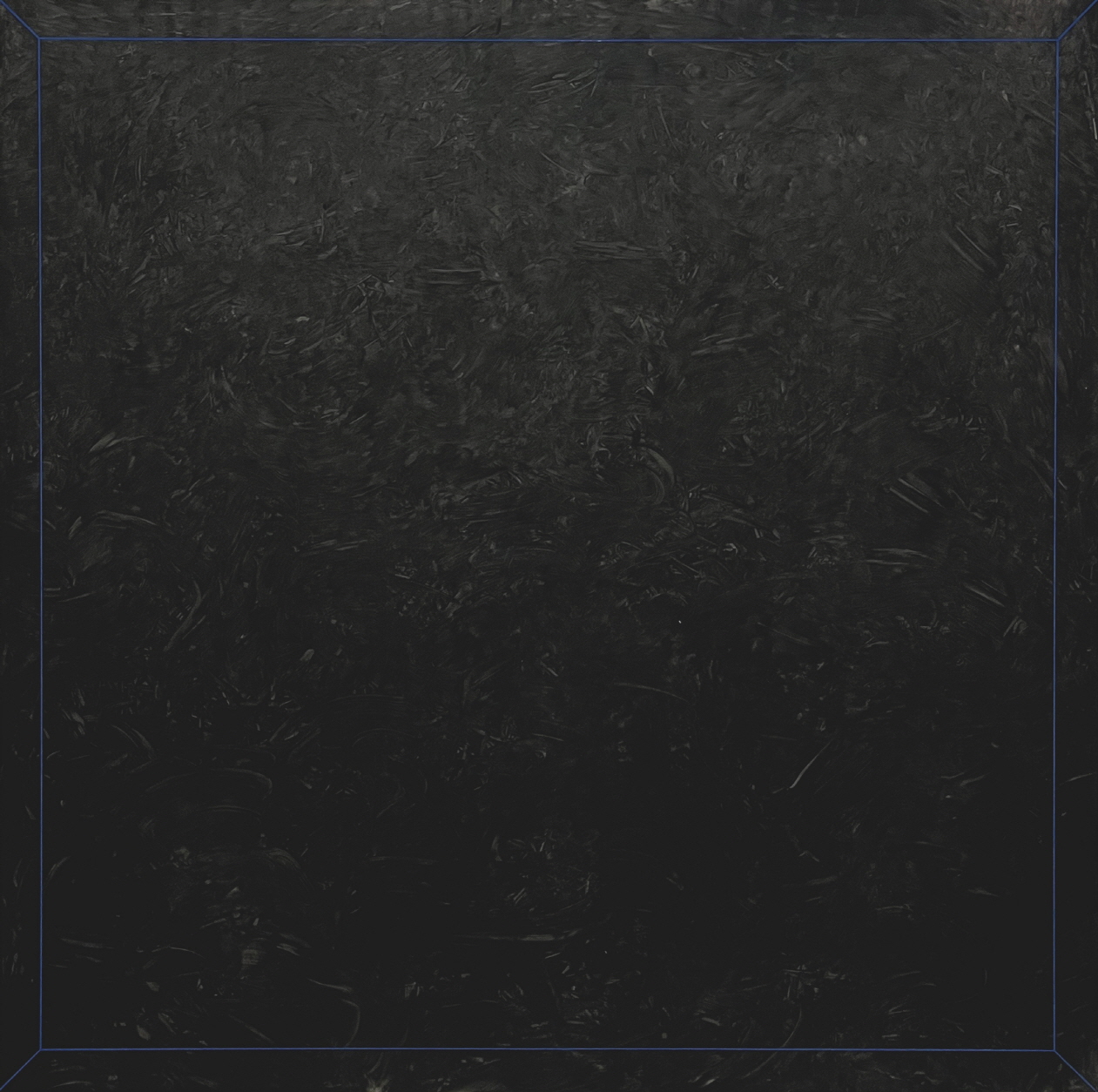

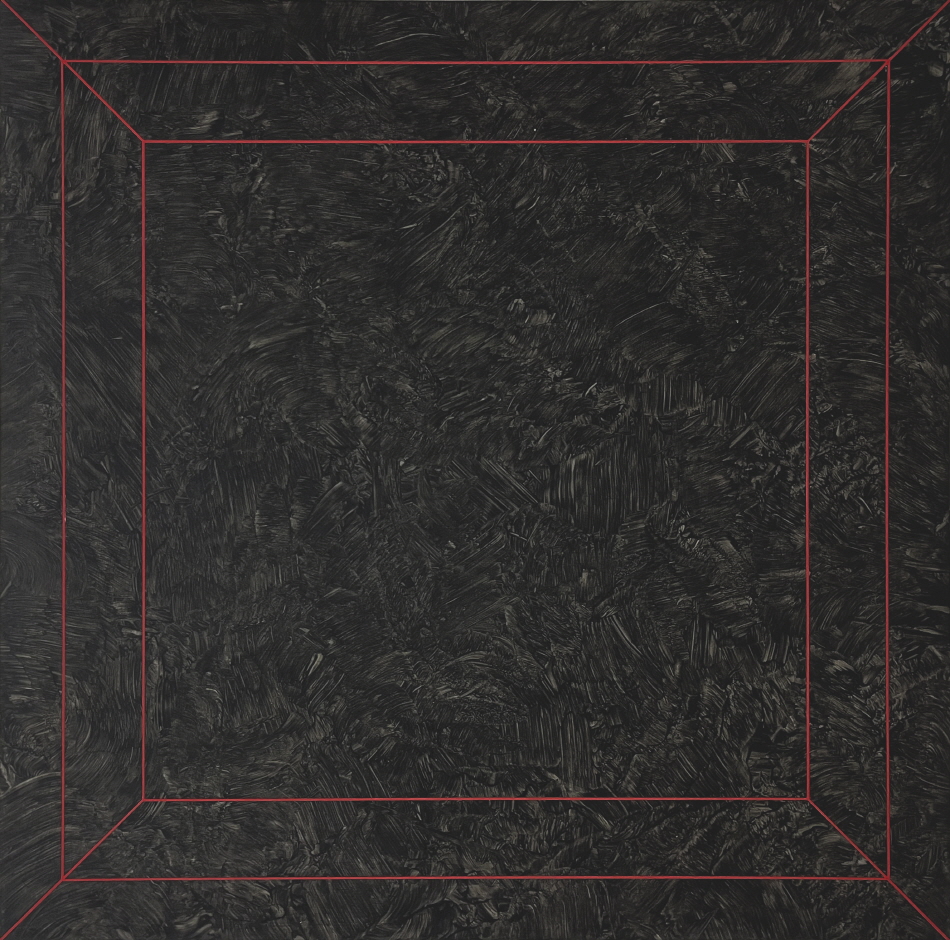

소석회를 바른 장지 위를 누군가의 이름이나 문장, 날짜 등으로

채우는 일은 지워져 보이지 않게 될 걸 염두에 두기에 자유롭다. 이를 손이나 대나무 붓, 사포로 문질러 지우는 일은 먹을 작품 표면에 고루 채우는 일이기도 한데, 지우면서

채우고 채우면서 지우는 이 과정을 지배하는 건 우발적으로 생겨난 시각적 혼란을 직관적이고 능동적으로 정리하는, 자유와

형식화 사이의 긴장감이다. 이 양극성이 이루는 긴장 상태를 작가는 ”공중에서 줄타기“에 비유한다. 그 팽팽한 줄타기의 정점에서 멈춘 이미지를 붙들어 매기라도 하듯 그 위에 열세 차례 바니쉬가 도포된다. 각 층이 마르기를 기다려야 하기에 적어도 열흘 이상의 시간이 걸린다. 이

시간 동안 묵혀진 그림은 가장 긴장되는 다음 공정을 위해 수술대 같은 작업대에 놓인다. 예리한 칼로

바니쉬 층에 깊고 날카로운 선을 새겨넣기 위해서다. 자칫 칼이 빗나가기라도 하면 지금까지 모든 과정이

무화될 것이다. 그렇게 생겨난 깊고 강렬한 긴장감을 내포한 이 선은 처음에는 먹빛 화면에 묻혀 보이지

않는다. 파인 부분을 밝은색 안료로 채워넣고 광택이 없어질 때까지 그림 전체를 그라인더로 갈아내고 나서야

비로소, 말 그대로 그림 속에 삽입된 가느다란 색 선이 보일 듯 말 듯 떠오른다. 가늘고 정교하게 새겨진 색 선은 전반적으로 어두운 작품에 순간적인 색감을 부여해 그림을 더 가까이에서 들여다보도록

유혹한다. 적절하게도 작가는 이 선을 ‘덫’에 비유한다. 그림

속에 숨어 우리를 그림 속 ‘공중 줄타기’에 올라 흔들리도록 하는.

김남시 (이화여대 조형예술대학)

Traps Set by Erasing, Filling and Carving

In Man and the Seashell, French writer and aesthete Paul Valéry meditates on art with a conch shell in his hand. The dwellings of mollusks with an outer shell of a spiral structure and an inner shell covered with an iridescent layer of mother-of-pearl: how is this beautiful natural object made? Unlike a human product, whose materials should be selected according to an intention to make a specific shape and which must be processed by tools, a seashell grows as the mollusk's flexible body tissues emanate the calcareous components absorbed from the water. While human artifacts are the products of external tasks independent of the task of preserving life, shells are the products of the internal tasks of mollusks to preserve life by absorbing nutrients and water. The spiral-shaped outer crust that rotates clockwise or counterclockwise and the inner crust that “glows in the iridescent light as it receives sunlight and separates the light at each wavelength” are simply the results of the fact that they are alive. Considering that all shells maintain a certain morphological consistency, it is clear that this process is not due to random chance. The different shapes and sizes of shells testify that their formation does not follow any mechanical causality. In this regard, the shell is a product that transcends all human means such as intention, mechanical properties, and contingency. As Valéry points out, humans have an excess of abilities beyond what is necessary to survive. Human beings have feelings of no benefit to themselves, have organs that are not essential to the preservation of life, and have freedom which is frequently detrimental to survival. For a mollusk, whose subsistence is indistinguishable from the formation of a beautiful shell, it is possible to “draw the subject matter of its work from its own substance,” whereas a human being with an excess of ability must produce something "only by the special application of a mind which is separable from the whole of his being."

Nevertheless, we want art to embody “a confident production, an inner necessity, a never-dissolving

mutual relationship between form and material” like a

seashell. We want the lines drawn in a work of art to result from an inner

exigency of needing to be drawn only that way, just like the stripes on a

seashell. And yet, we do not want them to result from mechanical causality,

which binds freedom. For a long time, art has endured the contradictory demand

that, although man-made, it must not be arbitrary but necessary and free, and

artists have devised their own ways of coping with this self-contradictory

overload. Kiyung Lee's method is Kantian in nature. He uses his freedom for

self-legislation (Selbstgesetzgebung), imposing rules on himself. Freedom, for him,

is exercised for the rules that constrain that very freedom, which govern

things that will be erased and disappear. The tension deriving from this runs

throughout the entire process of the piece going through a number of

transformations from start to finish.

The act of filling the surface of jangji (a type of thick, high-quality traditional Korean paper) coated with slaked lime with a name, sentence, or date is unfettered, performed with the knowledge that they will be erased and become invisible later on. To remove these by hand, bamboo brush, or sandpaper is also to evenly fill the surface of the work with Chinese ink. What is dominant in this process of erasing while filling and filling while erasing is the tension between freedom and formality, which intuitively and proactively organizes the accidental visual chaos. The artist compares the tension created by this polarity to “tightrope walking. In the air.” Varnish is applied thirteen times on top of the image as if to fix it at the apex of a tense tightrope. It takes at least ten days since he has to wait for each layer to dry. Then, the painting is placed on an operating table-like workbench for the next, most stressful, process: to carve deep, sharp lines into the varnished layer with a sharp knife. If the knife goes amiss, all the process up to that point will be in vain. The lines, which contain the deep and intense tension thus created, are at first invisible because they are buried in the surface of the painting drawn in Chinese ink. Only after filling the scraped places with bright pigments and grinding the entire surface of the painting with a grinder until it loses its luster do the thin colored lines literally inserted into the picture become visible to the eye. The fine, elaborately carved lines tempt us to take a closer look at the painting by giving a momentary flicker to the overall dark work. Appropriately, the artist compares these lines to "traps" which hide in the picture, making us climb on the "tightrope" and sway in the painting.

Kim Namsee (College of Art & Design, Ewha Womans University)

이기영 Lee Kiyoung

서울대학교 미술대학 동양화과 졸업

서울대학교 미술대학원 동양화과 졸업

現 이화여자대학교 조형예술대학 동양화 전공 교수

SOLO Exhibition (selected)

2022 지우고 채우고, 파내어 설치한 덫, 갤러리밈, 서울

2019 이기영 개인전, ANA갤러리, 서울

2018 LEE KIYOUNG WORKS 2018, 이화익갤러리, 서울

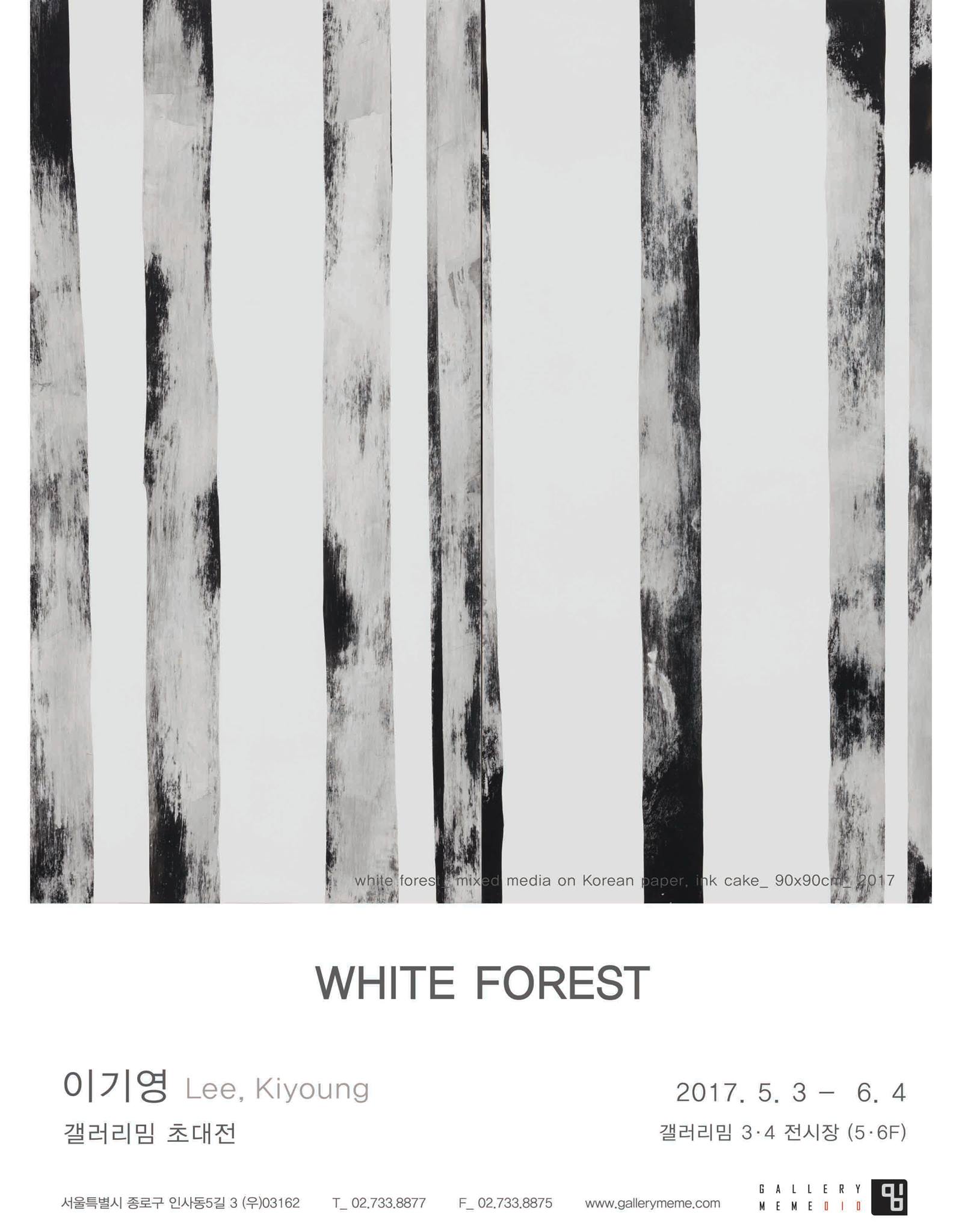

2017 White Forest, 갤러리밈, 서울

2016 지우고 지우다, 갤러리 플래닛, 서울

2014 이기영展, 갤러리 플래닛, 서울

2011 MAD Museum of Art & Design, 싱가포르

2010 Zone Contemporary Art, 뉴욕 2006 갤러리 21+Yo, 도쿄

2004 이기영 展, 금산갤러리, 서울

GROUP Exhibition (selected)

2021 이화익갤러리 20주년 기념 전시, 이화익갤러리, 서울

2017 보통만큼의 빛과 공기, 예술의 기쁨, 김세중미술관, 서울

2015 세븐 사인즈, 박수근미술관, 강원

2010 Diversity at play, Museum of Art & Design, 싱가포르

2008 이기영ㆍ이수경 2인전, 이화익갤러리, 서울

2003 동양화 Paradiso, 포스코 미술관, 서울

2002 한국현대미술 중남미 4개국 순방전, 에콰도르/페루/아르헨티나/멕시코

Today's Korean painting, CASO, 일본

2000 젊은 모색 2000, 국립현대미술관, 과천

Collections

국립현대미술관 미술은행, 서울시립미술관, 경기도립미술관, 과천 국립현대미술관, 이스라엘 주재 한국대사관, 핀란드 주재 한국 대사관, 이화재단, 경기문화재단, 법무법인 태평양 외 다수 작품 소장